20世紀那場人類巨大災厄的開端,要追溯到一個散漫畏縮的心靈,在偶然際遇下,被廣闊崇高之美所震撼的體驗。

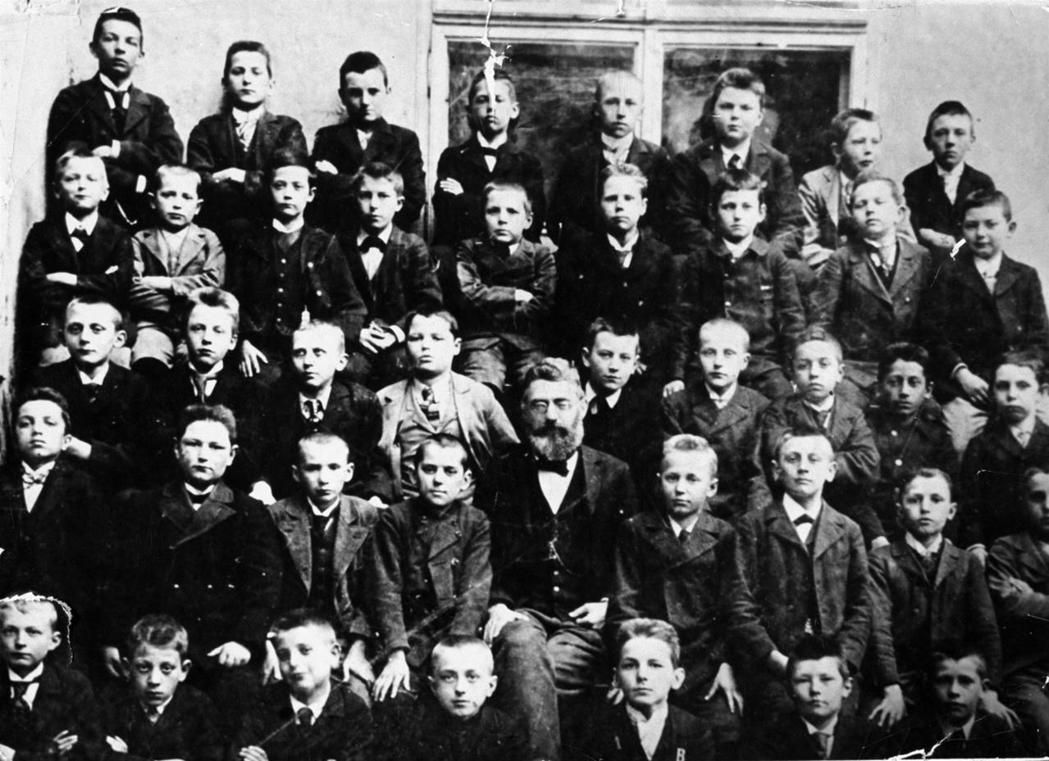

1906年5月5日,不久前才剛滿17歲的阿道夫.希特勒從林茲來到了維也納遊覽,滿心期待在皇家歌劇院觀賞馬勒所導演的華格納歌劇。自從上中學後,阿道夫的表現極差,被留級兩次,父親一心要他作公務員,常在憤怒之下痛揍阿道夫,但散漫怠學的性格依然沒有起色。生活中唯一的改變只是,始終慍怒不滿的父親去世了,而他迷上了華格納歌劇。

先前在林茲時,阿道夫已看過華格納的《黎恩濟》,傾慕劇中作為羅馬護民官的悲劇主角。然而,在奧匈帝國的帝都維也納,他才初次領受到真正意義上的華格納歌劇:它真實的本體不是劇情角色,而是把跌宕的情節與巴洛克式浮誇的背景、服裝、燈光、音樂,都完美地結合起來的整體藝術。

德國歌劇之王華格納的革命性,直到進入維也納的舞台,才在馬勒的手上充分展露出全貌:那是一種讓人五感被崇高之美所威逼貫穿、同時又陷入出神狂喜之深淵的魔法。

▌希特勒:從邊緣藝術家到「政治網紅」

在這種魔法的支配下,阿道夫於幻想中脫胎換骨,彷彿自己從一無是處的魯蛇少年,幻化成了悲壯的英雄。他當時的好友庫比切克(August Kubizek)事後回憶道,維也納的歌劇讓阿道夫舉手投足都陷於中二狀態。

就在隔年,阿道夫的母親也因病去世。長期細心照護著母親的,是一位猶太醫生。阿道夫在親向這位被他感激地稱作「高貴猶太人」的醫生致謝後,帶著母親留下不多的積蓄,沒有完成學業,便隻身前往維也納討生活。

此時的他,更是從未過錯過任何一場華格納歌劇的演出——6年間他看了超過400場。經濟拮据的阿道夫,每每只買不到2克朗的廉價站票,然後走到女性觀眾勿入的區域,獨自耽溺於他的華格納幻想。

他曾一度央得了推薦函,嘗試與歌劇院的舞台監督連繫,想成為跟班學徒。然而在面試當天,卻又因為膽怯害羞而放了人家鴿子。

三心二意的他繼續做著藝術家的夢,兩度報考維也納藝術學院都未獲錄取。於是,阿道夫只能一面接受救濟,一面打零工。也聽從朋友的建議,著手描畫帝都的名勝風景,靠賣這些街頭小畫和風景明信片維生。

在維也納6年的日子,阿道夫有2年都在猶太區的街友收容所裡度過。收容所的猶太朋友分送給他一些破舊衣物,使得他的打扮看起來就像當時從俄國和東歐逃難過來的大批猶太難民。由於阿道夫怯懦散漫又不擅交際,他的畫作便都交由一位猶太畫販打點轉售。每張畫他拿12克朗,畫販再以約35克朗的價錢賣出。他的畫技不錯,逐漸建立了老客戶群。

1913年,他拿到父親的遺產,又為了躲避兵役,便逃離在維也納自稱「藝術家」的邊緣人生,轉戰德國慕尼黑的藝術圈——結果是,輕率地拋棄掉原有的人脈後,他的畫賣不出去、人生也就更加邊緣了。

然而1914年爆發的歐戰,卻及時成為這位落漆青年的人生轉機。阿道夫加入了德軍,也因此開啟了日後由軍轉政的跑道。德奧敗戰與屈辱的和約所引發的激憤仇外,意外讓他找到了全新的舞台:鄉民們「酒桌上的嘴砲政治」(Stammtischpolitik),亦即大眾酒館裡所謂的「男人議會」(Rat der Männer)。

阿道夫在1919年9月受命於軍中上司,去監督甫於慕尼黑成立的德意志工人黨(DAP)首屆集會。該黨主要由工人、小職員、基層公務員所組成,主張激進的德意志民族主義,並且以俗民日常的反猶仇外作為政治基調。

在那場酒桌政治的集會上,有人主張讓巴伐利亞與奧地利合併,和普魯士德國切割,以爭取與戰勝國談判時較有利的位置。這番話讓在一旁當監督員的阿道夫聽得大動肝火,結果公親變事主,自己也撩下去吵嘴——氣沖腦門的阿道夫,那已深入脊髓的華格納精神頓時一股腦湧上,把唱戲文的中二姿態搬上了嘴砲酒桌,怒斥巴奧獨立、分裂德意志神聖不可分割之固有領土的荒誕意圖。

慕尼黑的鄉親們哪裡經受得住來自帝都維也納、巴洛克歌劇式的震撼,果然個個驚艷,鼓譟叫好。一炮而紅的阿道夫隨後受邀加入德意志工人黨,成為黨員第55號。隔年,這個在酒館間誕生的草根政黨更名為「國家社會主義德意志工人黨」(NSDAP),簡稱「納粹」(Nazi)。

比於今日,阿道夫正如搭上浪潮一夕爆紅的網紅。作為草根政治演說家而橫空出世的他,缺乏政治知識與教養,卻能靠著華格納式戲劇獨白的演藝、以及從俗民日常成見拼貼出的政見,激發群眾的政治爽度。阿道夫那向來自詡為「藝術家」、卻同時銘刻著自卑的自我想像,終於從鄉民的叫好聲中,得到了過度熱情的肯定:現在,他看來真是一位「政治藝術家」了。

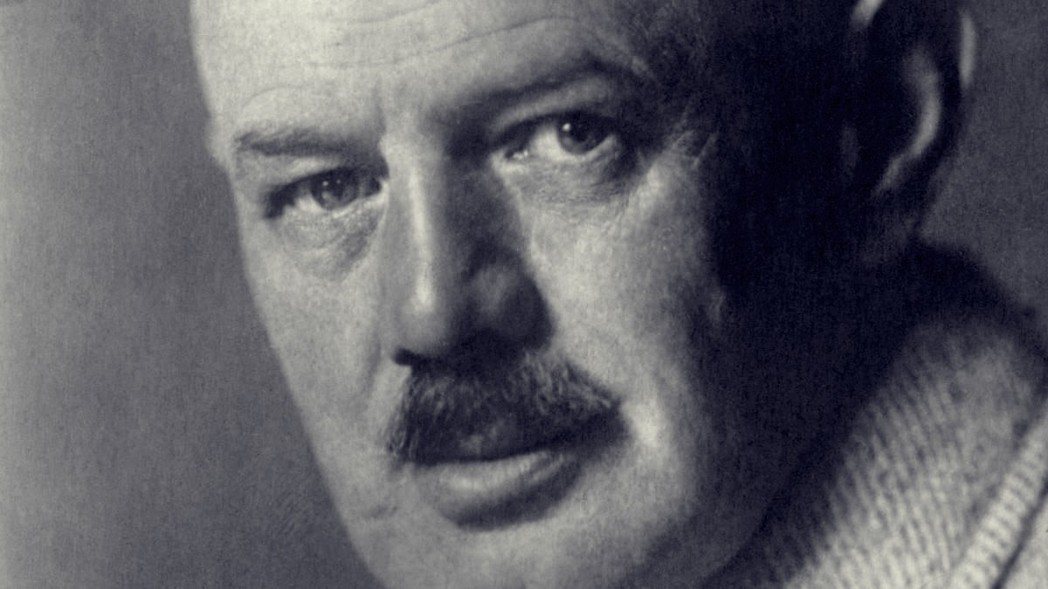

而德國名作家托馬斯.曼卻一語直指這個「政治藝術家」的本質:他是個「半調子的非典型藝人」(undisziplinierter Bohemien),只把「藝術家」理解為一種表演姿勢(Attitüde),缺乏任何實績和倫理可言。

換言之,阿道夫不只是個網紅,還是個「姿勢型網紅」。

然而,阿道夫畢竟不是第一次當網紅就上手。正如所有橫空出世的素人一樣,生涯資歷空空如也的他,急需清除自己悲催慘澹的過去。而向來散漫又自卑的自己,也必須盡快換上一個全新人格。

▌取經奧地利:「元首」的華麗變身

這場徹底改造人格的工程,其所需的參照素材,很大一部分來自阿道夫的家鄉——奧地利。

最主要的材料,正是奧地利根深蒂固的反猶主義。自從17世紀建立起反改革、清算異端的威權政教體系後,反猶主義就始終深入奧地利社會的骨髓。再加上,奧地利原為多民族的大帝國,每當出現社會問題或族群紛爭時,猶太人便常作為代罪羔羊,讓當政者轉移焦點、凝聚民氣。其中最為突出的範例,是以下兩位著名的奧地利反猶政治人物:

首先是基督教社會黨(CSP)的創黨領袖魯耶格(Karl Lueger),他於1897到1910年長期擔任維也納市長,任期差不多涵蓋了阿道夫從出生到維也納生活的期間;其於1910年出殯時,阿道夫也是送葬群眾中的一個。魯耶格原本不為奧匈帝國的皇帝法蘭茲.約瑟夫一世所喜,屢次拒絕任命他為市長。然而他卻能靠著高超的演說技巧煽動反猶,獲得群眾擁戴,最終迫使皇帝讓步——魯耶格應可說是20世紀初首位成功的民粹主義者。

魯耶格的反猶策略以宗教因素為基礎(基督教徒對猶太人的反感、毀謗猶太人會將子女獻祭的謠言等),並結合了經濟因素:當時奧地利遲來的工業化正進行得如火如荼,從事小本經營的小市民們既擔憂大工廠的競爭、也懼怕因此淪落為無產階級,魯耶格便順勢將民怨宣洩到猶太資產家身上。

阿道夫模仿的另一個對象,則是當時奧地利大德意志諸黨(die Großdeutschen)的領袖人物薛納爾(Georg von Schönerer)。相較於魯耶格保守的政治性格與老派的修辭術,薛納爾好勇鬥狠、肆無忌憚打破底線的狂放姿態,更被阿道夫視為偶像:他的反猶主義比魯耶格更進一步,與宗教因素和現實經濟問題脫勾,升級成純粹由仇恨所驅動的種族主義。

此外,薛納爾還大量運用了朗朗上口的仇恨標語和聳動概念,如「猶太媒體」(Judenpresse)、「懶豬猶太」(Saujuden),並且發明了「元首禮」(Führergruß)、「萬歲呼」(Heilrufe)——這些隨後都被阿道夫一個不漏地山寨了。

1919到1921年,是阿道夫積極重塑自我人格和政治觀的3年。除了模仿反猶政治偶像的言行思想之外,也全面否定自己的過去,將自己竄改成命中註定實現德奧一統的英雄(他剛好出生在德奧邊境的小鎮,因河畔的布勞瑙;老家的位置距德國只有幾百公尺):出生自帶德意志民族的優越感,自小就反猶,長大後反對哈布斯堡的多民族帝國,最後不恥與猶太人和斯拉夫人為伍而逃兵......等等。

最後一塊新人格的拼圖則完成於1921年,阿道夫與其「精神導師」艾卡特(Dietrich Eckart)的相遇。

艾卡特是德意志工人黨的創黨元老,但本身並沒有入黨。當他結識了黨內新秀阿道夫後,就將之視為明日世界的救世主、並賦予其神話英雄般的全新自我想像。這與阿道夫內建的中二元素頓時天雷勾動地火,造成了致命的結果:作為拯救世界的神話英雄,就該所向披靡,掃除一切阻礙。

在戲劇神話的催化下,阿道夫政治性格的基調正式確立為純粹暴力的無政府主義。

1923年11月9日,阿道夫在慕尼黑以暴力策動了「啤酒館政變」。政變失敗後,艾卡特先是被當局逮捕,隨後則因心臟病被釋放,來到了巴伐利亞與奧地利交界的阿爾卑斯山度假勝地貝希特斯加登(Berchtesgarden)療養。12月,阿道夫到此地與病危的艾卡特見面,這是他生平首度來到貝希特斯加登。

艾卡特臨終前親筆為阿道夫素描了一幅畫像,彷彿在描繪一個即將誕生的救主,然後於聖誕節隔天撒手人寰。

阿道夫在貝希特斯加登,望看銀雪覆蓋的高山與巨谷,前所未見的雄壯蒼莽,或許已讓他恍如再次重生。四周環抱的群山之外,是激憤躁動的巴伐利亞,以及在戰後被四鄰封鎖經濟、掙扎於生存叢林中慍怒的奧地利。此刻的阿道夫,彷彿已化身為華格納最後一部歌劇《帕希法爾》(Parsifal)裡的主人公——自小駑鈍卻性格聖潔、最終拯救了已腐化之聖杯騎士團的帕希法爾。

而貝希特斯加登也在他掌權後被神化為「聖地」:他會在此沉思冥想,在遭遇的各種挫折中一次次重新自我肯定,擬定重大決策、進行外交折衝。

至此,他將要在戰後各民族弱肉強食的叢林裡,以神話般的暴力殺戮,「拯救」被猶太人「腐化」的德意志民族,血洗出「生存空間」(Lebensraum)——他已成為後世所認識的阿道夫.希特勒。

▌從德國再到奧地利:「出口轉內銷」的納粹黨

希特勒隨後也因啤酒館政變被捕入獄。在牢中,他開始表現出「幻謊」(Mythomanie / Pseudologie)的症狀:以浮誇扭曲的戲劇性狂想,把過去的自己徹底扯碎,透過《我的奮鬥》的書寫,將以宗教激情幻想出來的虛構人格,暴力地刻寫進已被撕裂清空的靈魂裡。

「我的奮鬥」的實情,即是徹底埋葬「我自己」的奮鬥。這種堅壁清野的自我欺瞞,讓原本畏縮的阿道夫轉為暴躁的希特勒,散發出酒神戴奧尼修斯般令人出神沈迷的領袖魅力,卻同時又帶著顛倒狂亂、前言不對後語的丑角風格。

自我的扭曲也表現在他的語言腔調上:乍聽之下好像是奧地利腔德語,但事實上卻不符合任何一個奧地利方言腔。德國人聽了滿臉問號望向奧地利人,結果發現奧地利人也同樣面面相覷——那是一種詭異造作又粗野浮誇的奇葩腔。

正如希特勒的奇葩腔,常作為不懂德語的外人對德語的初步印象,希特勒做到極致的自我欺瞞,也就能騙過世人,乃至於在百年之後還能騙過多數的歷史觀眾——直到今日,人們還常以為,那樣的性格與政治行為是來自真實的人格。

希特勒出獄後,伴隨著《我的奮鬥》所創造之虛構人格、種族神話、政治狂想的熱銷,聲望直線上升。酒館鄉民幹話議政的草根政黨,轉型為風靡大眾、擁有人類史上最可怕之殺戮動員力的瘋狂政黨,而希特勒也終在1933年掌權。

執政後的希特勒,目光也直指令他既愛又恨的家鄉奧地利:身為德意志人,他熱愛德意志人的奧地利;但身為德意志人,他亟欲毀滅「奧地利」這個分化德意志認同的國格。

奧地利此時也恍神顛簸,彷彿正走在迎接這位反猶、暴力、無政府主義「英雄」的路上。

除了反猶的社會基調之外,奧地利事實上也是德意志工人黨這個激進草根運動的發源地。早在1903年,奧匈帝國的德意志工人黨就已在蘇台德區成立。此運動是當地德意志族群面臨捷克人建國運動時的反制,它除了帶有種族主義式的大德意志認同和酒桌嘴砲式的政治風格外,既反教會政治又反自由改革,既反資本主義又反馬克思主義——換言之,它不屬於傳統左右光譜,而是異軍突起的「非典型/另類勢力」,本質上是反政黨政治、反建制菁英、擁抱民粹且崇尚威權的。

一戰期間,蘇台德區德意志工人黨的勢力轉入奧地利本土。1918年5月,更名為「德意志國家社會主義工人黨」(DNSAP)。然而,奧地利納粹在戰後初期的政治版圖中,始終沒有取得一席之地,得票率難以超過1%。

隨著希特勒與納粹在德國的興起,納粹黨才「出口轉內銷」,進入奧地利人的政治視野。這個轉折的關鍵,是1929年的世界金融風暴。

1929年原本其實是奧地利才剛要走出戰後悲慘之經濟窘境的一年。此前,奧地利接受外援貸款與實施金融改革,已使物價趨穩、失業率下降。奧地利的國民生產毛額,甚至成長到略高於1913年的戰前水準。原本由於擔憂經濟難以自立,而呼聲甚高的「德奧合併」,這時候也已失去政治勢頭。

但隨之而來的金融風暴,讓奧地利人剛抓到手的希望又瞬間破滅,伴隨而來的是更大的絕望。

——▌下篇待續...